Foto-Ausstellungsprojekt „Frauen in Hamm“

“Wer war Marianne Rosenbaum?”

Analog-digitales Fotoprojekt:

Zeitreise in Hamburg Hamm mit Ausstellung im öffentlichen Raum

Fotografische Porträts von Frauen im Hamburger Stadtteil Hamm.

Ausstellungsdauer: 20. September – November 2024

Eröffnung mit Fahrradtour 20.09. 2024, 15 Uhr (Treffpunkt Thörls Park Eingang Sievekingdamm Ecke Hammer Landstraße)

Auf dieser Seite sind die Fotos und die biographischen Interviews zu finden.

Erst kommen allgemeine Infos zum Projekt – und darunter gibt es dann die faszinierenden Bilder und Geschichten!

Mit dem Foto-Ausstellungsprojekt „Wer war Marianne Rosenbaum?“ erarbeiteten Medienkünstlerin und Fotografin Vera Drebusch und Stephanie Kanne (Leitung Stadtteilarchiv Hamm) ein weibliches Abbild des Stadtteils Hamburg-Hamm. Drei zentrale Persönlichkeiten des Quartiers und vier relevante weibliche Figuren der Stadtteilgeschichte wurden auf großformatigen Porträts abgebildet und im öffentlichen Raum gezeigt. Die Plakat-Stellwände der Stadtteilinitiative Hamm e.V. sowie Hauswände in Hamm dienten als temporäre Ausstellungsflächen und wurden mit den Fotografien bespielt. Auf den einzelnen Stationen konnten Tourist*innen und Anwohner*innen via QR-Code auf die Projektwebsite zugreifen. Hier können Gespräche mit den Akteurinnen nachgehört werden. Daneben sind Texte zu finden, die einen Einblick in das Leben und Wirken der Frauen geben.

Die Serie wurde über acht Wochen in der Kolumne der Stadtteilinitiative im Hamburger Wochenblatt publiziert (s.u.), wo die Protagonistinnen vorgestellt wurden. Die Frauen-Porträts wurden auch via Instagram und Facebook verbreitet.

Mit dem Projekt soll eine Begegnung zwischen Vergangenheit und Gegenwart stattfinden und ein breiteres Verständnis dafür entstehen, welche wichtigen Frauen-Vorbilder im Archiv und im Stadtteil schlummern. Weitergeführt wird das Projekt 2025 mit einer Indoor-Ausstellung in Hamm sowie einer Broschüre.

Elfriede Jertschat

Collage von Vera Drebusch (2024)

Fotografie „Elfriede Jertschat“ (verm. 1969), Privatbesitz / Taschentuch, Elfriede Jertschat (geb. Lang), Privatbesitz

Installation: Südpol (entfernt) und Eingang Hammer Park (Sievekingsallee)

Was bewegt uns, sich mit der eigenen Familiengeschichte auseinanderzusetzen?

Diese Frage ging uns während unseres Projekts immer wieder durch den Kopf. Natürlich ist man neugierig, möchte wissen, mit wem man da eigentlich genau verwandt ist, und vielleicht auch, ob es über die Generationen hinweg Gemeinsamkeiten gibt.

Es ist die eigene Geschichte, mit der man sich da beschäftigt. Neben spannenden, lustigen und manchmal traurigen Geschichten, die man sich von Vater zu Tochter oder Tante zu Neffe erzählt, sind Fotos häufig der Ausgangspunkt unserer Wurzelsuche. Wer hat nicht schon mal überlegt, ob er*sie mit der Oma oder dem Opa Ähnlichkeit hat. Wenn wir dann noch tolle Vorbilder in der eigenen Familie finden, dann wünscht man sich umso mehr Ähnlichkeit zu ihnen. Fotos von Verstorbenen hängen wir gerne auf, um an sie zu denken, um sie uns regelmäßig in Erinnerung zu rufen und um ihnen nahe zu sein. Und wir kleben Fotos in Alben, verschenken Fotogeschenke zu Weihnachten oder posten sie auf Instagram und Facebook, damit auch andere sie sehen können.

Als Rolf Jertschat uns von seiner Mutter Elfriede erzählte, waren wir ganz Ohr. Er war hingegen noch skeptisch – ist das Leben seiner Mutter denn überhaupt „spannend genug“ für das Projekt? Auch diese Frage haben wir in unseren Vorbereitungen diskutiert: Ab wann gilt jemand eigentlich als „geschichtswürdig“? Was muss eine Person erlebt und getan haben, um Namensgeber*in einer Straße zu werden oder um in einem Geschichtsbuch zu stehen?

Wann erinnern wir eine Person – individuell oder auch kollektiv?

Elfriede Jertschat – Erinnerungen

Nach dem Tod seiner Mutter Elfriede hat Rolf handgeschriebene Notizen in ihrer Wohnung gefunden. Nach und nach hat er die teils losen Erinnerungen zusammengefügt und in Form eines Lebenslaufs chronologisch sortiert und abgetippt. Elfriede Jertschat wurde am 6. Januar 1924 in Hamburg – Rothenburgsort in der Freihafenstraße 21 geboren. Ihre Eltern Gretchen und Gotthilf haben am 20. September 1921 geheiratet. …

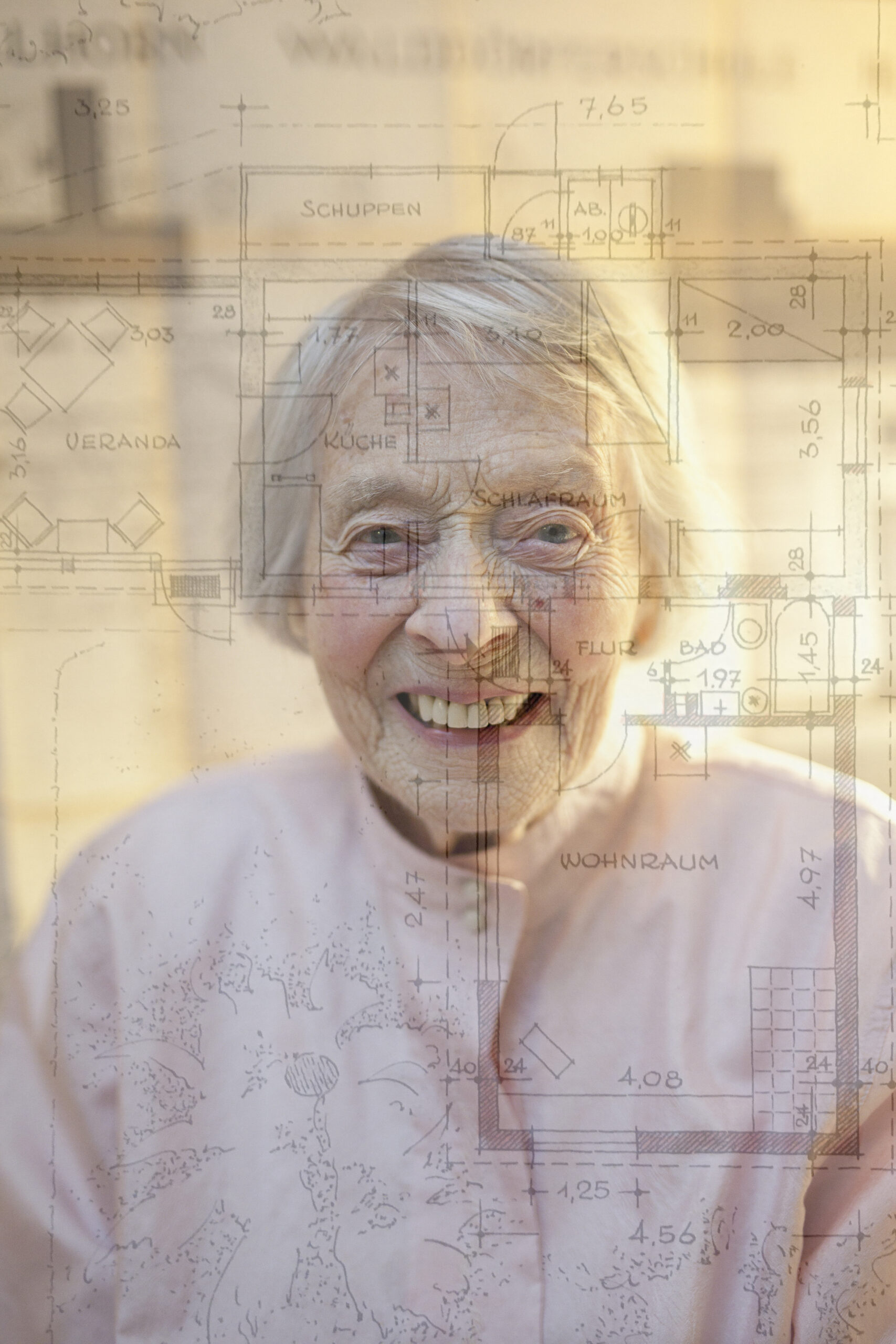

Paula Krupp

Collage von Vera Drebusch (2024)

Fotografie „Paula Krupp“, Vera Drebusch (2023) / Grundriss, Paula Krupp

Installation: Bunker Hammer Deich 155 (entfernt) und Südpol

Paula Krupp berichtete in unserem Interview von einem Bombenangriff während des 2. Weltkrieges. Sie schilderte uns ihren Weg von ihrem Büro bis zum Bunker im Sievekingdamm / Ecke Wolfshagen.

Paula Krupp

Paula Krupp besuchte das Stadtteilarchiv Hamm in den 1990er-Jahren. In einem Interview mit den damaligen Mitarbeiter*innen des Archivs berichtete sie von ihrer Kindheit in Oben Borgfelde 15 – von ihrem Roller mit Eisenbereifung, der beim „Rollern“ durch die Borgfelder Straße und Klaus-Groth-Straße für ordentlich „Donnergetöse“ sorgte. Der Nachfolger, ein blauer Wipproller, den sie im Alter von 12 Jahren bekommen hat, ziert heute den Eingangsbereich des Stadtteilarchivs. …

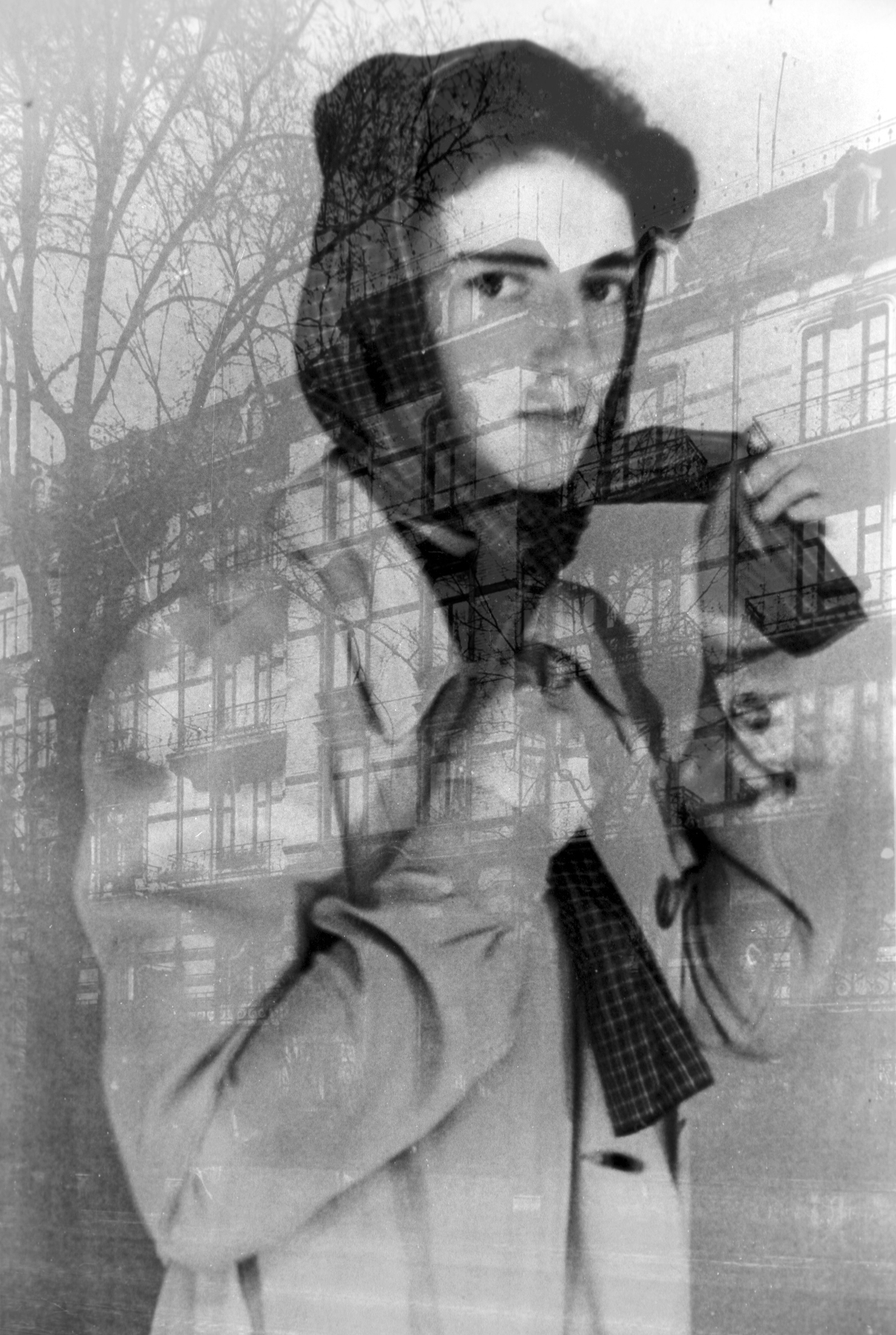

Marianne Rendsburg

Collage von Vera Drebusch (2024)

Fotografie „Marianne Rendsburg“, verm. Julius Sachs, Stadtteilarchiv Hamm (1939-40) / Fotografie „Hammer Landstraße 59“, Stadtteilarchiv Hamm (1939)

Installation: U-Bahn Hammer Kirche und Südpol

Marianne Rendsburg

Marianne Rendsburg lebte gemeinsam mit ihren Eltern Else Emma Rosenbaum und Dr. Max Rosenbaum in der Hammer Landstraße 59. Am Fuß der Krugtwiete, neben der Fußgängerampel, erinnern mehrere Stolpersteine an die Familie. Bis zu den alliierten[1] Luftangriffen auf Hamburg im 2. Weltkrieg war die Straßenseite von Wohnhäusern gesäumt. Entlang des Geesthangs fahren heute die U-Bahnlinien U2 und U4. …

Amalie Sieveking

Collage von Vera Drebusch (2024)

Gemälde „Amalie Sieveking“, Hans Heinrich Porth (1841) / Fotografie „Sievekingdamm/Ecke Saling“, Stadtteilarchiv Hamm (1993)

Installation: Thörls Park und Südpol

Amalie Wilhelmine Sieveking (1794-1859)

Nach wem ist eigentlich der Sievekingdamm benannt? Der Name Sieveking hat in Hamm viele Spuren hinterlassen und ist vielleicht der bekannteste in unserem Projekt. Namenspatronin ist die Sozialreformerin Amalie Sieveking. …

Nadia Pardis

Collage von Vera Drebusch (2024)

Fotografie „Nadia Pardis“, Vera Drebusch (2024) / Fotografie „Buffet“, Nadia Pardis (2021)

Installation: Thörls Park und Südpol

Nadia Pardis schilderte uns im Interview die Situation von Frauen in Afghanistan und erzählte von ihrer Entscheidung nach Deutschland zu fliehen.

Nadia Pardis

Nadia Pardis ist 1990 in Herat, Afghanistan geboren. In Herat hat sie Geschichte in der 7. und 8. Klasse unterrichtet. Geschichte war schon in der Schulzeit ihr Lieblingsfach, in dem sie immer die besten Noten hatte. So entschied sie sich für ein Geschichtsstudium. Seit Anfang 2016 lebt sie in Hamburg. In Deutschland wird ihr Studium nicht vollständig anerkannt. Mit ihrem Abschluss darf sie als Erzieherin arbeiten – um als Lehrerin zu arbeiten, müsse sie jedoch noch einmal studieren. …

Lara Fabienne Minga

Collage von Vera Drebusch (2024)

Fotografie “Lara Fabienne Minga”, Vera Drebusch (2024) / Notenblatt, Clemens Bittlinger

Installation: Elbschloss an der Bille (entfernt) und Südpol

In unserem Interview berichtete Lara von ihrer Motivation zur ehrenamtlichen Mitarbeit in der Hammer Kirchengemeinde.

Lara Fabienne Minga

Wir trafen Lara Fabienne Minga im Jugendkeller der Hammer Kirche, der vor zwei Jahren renoviert wurde. Es gibt einen Tresen, an dem Getränke für kleines Geld erworben werden können, einen Billardtisch, einen Tischkicker und jede Menge Spiele. In der hinteren Ecke stehen gemütliche Sofas, auf denen wir Platz nehmen. Die Bilder an den Wänden sind alle selber gemalt.

Lara ist 21 Jahre alt und damit die jüngste Frau, die wir im Rahmen unseres Projektes interviewen. …

Emma Dorothee Schütze

Collage von Vera Drebusch (2024)

Fotografie “Emma Dorothee Schütze” (ca. 1933), Privatbesitz / Bahngleise, Falk2

Installation: U-Bahn Hammer Kirche und Südpol

In unserem Interview erzählte uns Elke Kuhlwilm von der Tätigkeit ihrer Großmutter im Reichsbahnausbesserungswerk in Stendal und einer Begegnung ihrer Großeltern.

Emma Dorothee Schütze

Elke Kuhlwilm lud uns für das Interview zu sich nach Hause ein. Als wir im Wohnzimmer Platz nahmen, lagen die Fotoalben ihrer Familie schon bereit. Elke Kuhlwilm zeigt auf ein großes Familienportrait: „Das ist meine Großmutter: Emma Dorothee Schütze.“ …

Kolumnen im Hamburger Wochenblatt: Neues aus der Nachbarschaft

Jede der wöchentlich erscheinenden Kolumnen wird hier kurz nach Herausgabe hochgeladen.

Auf Instagram kann man das Projekt ebenso verfolgen und kommentieren: → Frauen in Hamm auf Instagram

Weitere Artikel

Behind the Scenes

Fahrradtouren

Impressum und Danksagung

Konzept und Installation: Vera Drebusch und Stephanie Kanne

Collagen: Vera Drebusch

Texte: Stephanie Kanne

Lektorat: Anne Pape, Gunnar Wulf, Rolf Jertschat und Anke Stegemann

Mit freundlicher Unterstützung der Behörde für Kultur und Medien Hamburg.

Besonderer Dank für die Unterstützung an Sina Peters (Elbschloss an der Bille), Katrin Lohmann, Kulturelles Neuland e.V., Anne Pape, Sybilla Althaus, Amin Saee, Dominik Blumert, Tim Becker, Anke Stegemann, Rolf Jertschat, Detlev Meyer, Johannes Kühn und Hans Kanne.